王毅:杨导您好,看完《沉默的荣耀》,第一感觉是它与我们以往看过的许多谍战剧非常不同——没有密集的枪战与追逐,却有一种更深沉、更厚重的信仰力量贯穿始终。请问是什么吸引您首次执导这样一部谍战剧?您希望通过这部剧传递怎样的核心价值?

杨亚洲:其实之前找上门的谍战剧本并不少,但多数都被我婉拒了。《沉默的荣耀》最初找到我时,我同样持保留态度。直到读完剧本初稿,又结合我所查阅的相关史料,我的内心受到了前所未有的震撼。真正吸引我的,是它那种“反类型”的气质。

这部剧没有花哨的动作场面,没有复杂的身份反转,也没有环环相扣的谜题设计。它打动我的,是那份历史的厚重与人物命运的悲剧美感。吴石、朱枫——这些名字对很多人来说或许是陌生的,但他们的牺牲却如此真实而壮烈。他们是在明知结局的情况下,依然选择义无反顾地走向终点。这种“向死而生”的决绝,本身就蕴含着强大的戏剧张力,无需过多渲染,已然震撼人心。

因此,对我而言,这不仅仅是一次类型创作的尝试,更是一场对历史真相的叩问、对信仰力量的探寻。我希望这部剧至少能传递出以下几层价值:

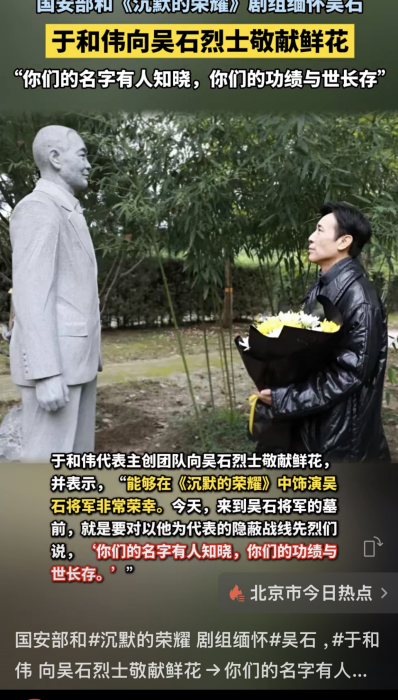

第一,“无名”的价值。我们习惯赞颂那些战功赫赫、名字镌刻于纪念碑的英雄,但隐蔽战线的斗争往往是寂静的、不被理解甚至是被遗忘的。他们的荣耀,不在于掌声与鲜花,而在于内心对信仰的坚守。在这个热衷表达、追求即时回报的时代,这种“沉默的荣耀”尤为珍贵。

第二,信仰的当代解读。我不想把信仰塑造成空洞的口号。对吴石、朱枫而言,信仰是一种非常具体的选择——关乎国家未来、民族命运,也关乎他们对更公平、更正义世界的向往。正是这种信仰,支撑他们走过孤独与恐惧,最终坦然面对死亡。我希望今天的年轻人看到:有一种力量,可以超越个人得失,赋予生命更高的意义。

第三,历史的在场感。这部剧首次以真名实姓呈现这段历史,本身就具有庄严的史料价值。我希望观众能意识到,教科书上简短的几行字背后,是一个个鲜活的生命、有温度的家庭和撕心裂肺的别离。历史不是冰冷的符号,它由无数个体的选择与牺牲构成。我们想传递的,正是这样一种对历史的敬畏。

王毅:这部剧首次以真名实姓呈现了在台隐蔽战线的英雄,您在创作中是如何平衡历史真实与艺术虚构的?

杨亚洲:使用真实姓名,既是我们创作的最大挑战,也是最高准则。这意味着我们不能再随意“编故事”,每一个情节的设置,都必须有历史的依据与逻辑的支撑。

我们从“考古”开始。团队查阅了大量档案、回忆录、解密文件,多次与党史专家、国安顾问座谈,并尽可能走访英雄的后人。这个过程不是为了猎取“戏剧性”,而是为了触摸“真实性”。比如,我们从史料中得知吴石将军赴台前烧毁了大量家书和个人物品;朱枫同志就义前从容吞下一枚金戒指——这些细节本身已极具情感冲击力,任何虚构在它们面前都显得苍白。

那么艺术虚构的空间在哪里?我认为在于“缝合”与“充盈”。“缝合”是在已知的历史节点之间,构建合理的情感逻辑与行为动机。历史告诉我们“发生了什么”,却很少记录他们“如何想”“如何感受”。比如吴石与妻子最后一次见面,气氛凝重,但具体对话已无从考证。我们就依据对他“儒将”性格的理解,设计出符合其身份与处境的对话。这种虚构并非凭空捏造,而是基于人物性格的合理推演。

“充盈”,则是用真实的细节填充历史的骨架,让人物有血有肉。例如我们设计了一场戏:吴石深夜在书房处理机密文件,窗外传来孩子的啼哭声。这哭声或许是虚构的,但它瞬间连接了一个革命者作为“父亲”的双重身份,让他的牺牲更为具体——他放弃的不仅是生命,还有作为普通父亲的天伦之乐。

我始终坚持“大事不虚,小事不拘,神髓不失”的原则。“大事不虚”指关键历史事件必须真实无误;“小事不拘”指在生活细节、情感互动上可进行艺术加工;而“神髓不失”是最高要求——无论怎样虚构,都必须抓住人物的精神内核与历史的气韵。我们最终要呈现的不是纪录片,而是符合历史本质的艺术作品。我希望观众看完后不是质疑某个情节是否真实,而是深信:吴石、朱枫就是这样的人,他们理应如此行事、如此抉择。

王毅:您选择了内敛克制的叙事风格,而非传统谍战剧的强情节推进,这是出于怎样的考虑?

杨亚洲:这种风格是由题材本身决定的。面对如此沉痛而庄严的历史,任何花哨、炫技或过度戏剧化的表达,都是一种轻浮,是对英雄与历史的不敬。

吴石、朱枫们的工作本就是“沉默”的,“于无声处听惊雷”。他们的斗争不在枪林弹雨之中,而在看似平静的日常里:一次寻常的会面、一份传递的文件、一个心照不宣的暗号……真正的危险,往往隐藏在最平常的表情之下。如果使用快速剪辑、手持镜头或强烈配乐去渲染,反而会破坏那种静水深流般的情感张力。

我所追求的戏剧张力,来自人物内心的风暴。比如朱枫得知自己可能暴露、即将与家人永别时,她脸上或许没有剧烈表情,甚至还在微笑哄孩子——但镜头会给她的眼神、微颤的手指特写,让观众通过这些细微之处,感受她内心的海啸。这种张力是沉默的、内向的、积蓄的,因而也更有力量。

我的镜头语言也在服务于这种克制。我大量使用中远景和固定机位,让人物处于时代环境中,显得渺小而坚定。光影上偏爱自然光与柔和影调,避免戏剧性的大光比。配乐则惜墨如金,仅在关键情感节点用简约低沉的旋律轻轻推动,更多时候依靠环境音、甚至是一片寂静来营造压迫感。

我预料到这种节奏会挑战部分观众的观剧习惯,但我希望观众能“慢”下来,像品茶一样细细读懂它,而非如快餐般囫囵吞枣。当你静心进入人物的处境,就能感受到那种无处不在的、令人窒息的危险,也更深刻地体会到:在极端环境下保持冷静、做出正确抉择,需要何等巨大的勇气与坚定的信仰。这种“慢”所带来的沉浸感,是“快”节奏无法给予的深度体验。

王毅:在塑造吴石、朱枫这些英雄时,您如何同时展现他们“英雄”与“普通人”的双重特质?

杨亚洲:我认为,所有人首先都是“人”,然后才是“英雄”。英雄的壮举或许发生在一瞬,但支撑这一壮举的心理与情感基础,却是在漫长日常中沉淀而来的。因此,我花了大量篇幅刻画他们作为“普通人”的一面。

对吴石,我们突出他“儒将”的身份。他不仅是军人,更是爱读书、善书法、学识深厚的知识分子。我们设计他练习书法的场景,笔墨间透露出内心的波澜与克制;展现他对家庭的深情与愧疚——他并非不顾家的“工作狂”,他与所有普通人一样爱孩子、牵挂妻子。而正是这种普通人的情感,才让他“舍小家为大家”的选择显得更加艰难与伟大。

对朱枫,我们着力刻画她作为“母亲”和“妻子”的身份。剧中她与孩子的互动充满女性的柔情——为女儿梳头、关心孩子的功课。因此,当她接到任务时那种对骨肉的不舍,是作为一个母亲最真实的反应。唯其如此,她后来毅然赴死的决心,才超越了母性本能,升华至更崇高的境界,这种牺牲也更具悲剧力量。

在选角上,我寻找的不是“偶像派”或“特型演员”,而是“内心有戏”的演员。我需要他们的眼睛能流露复杂的内心世界。我告诉他们:“不要演‘英雄’,去演一个‘人’——演出他的恐惧、犹豫、思念,再演出他如何以强大的信仰克服这一切。”

例如朱枫在狱中的那场戏,演员没有嚎啕大哭或慷慨陈词,只是静静整理衣冠,眼神中有对生命的留恋,但更多是完成使命后的平静与无悔。正因为前面有大量“普通人”生活的铺垫,此刻的“英雄”才如此可信、可敬、可爱。

王毅:“若一去不回,便一去不回”这句台词非常震撼。您如何解读支撑这些英雄“向死而生”的信仰力量?

杨亚洲:这句台词是我们团队在深入研究史料后,提炼出的最能代表隐蔽战线工作者心声的一句话。它听起来悲壮,但说出这句话的人,内心更多是极致的平静与决绝。

这不是冲动之言,而是当事人在清醒洞察所有危险后,毫不犹豫做出的理性选择。“便一去不回”,是对使命的接受、对命运的坦然,背后没有丝毫侥幸,只有置生死于度外的绝对忠诚。

支撑这种力量的信仰,是一个复杂的混合体。首先,是最朴素的、深入骨髓的爱国主义——他们深爱这片土地与人民,无法容忍她继续沉沦于战火与苦难。其次,是对理想社会的向往——他们相信通过努力,可以建立没有剥削与压迫的新中国,让后代过上幸福生活。

这种信仰非常具体。对吴石而言,信仰可能源于他在高级军事会议上目睹的腐败与无能,他愿从内部改变这一切;对朱枫而言,信仰或许来自她作为知识女性对旧社会女性命运的抗争,以及对更平等世界的渴望。

这种“向死而生”的哲学,核心在于对生命价值的重新定义。在他们的价值观中,生命的长度并不重要,厚度与重量才具意义。人生在世,应当为何而活?为崇高理想而活;为何而死?为让更多人更好地活。他们的死,不是生命的终结,而是理想的延续与升华。

在今天与年轻人谈这种牺牲,或许显得遥远。但我相信人性的底层是相通的。当代年轻人也许不再面临生死考验,但他们同样在探寻生命意义,同样会面临个人与集体、短期与长期的抉择。我希望他们能从吴石、朱枫身上看到:当一个人将个人命运与更伟大的事业相连,他的生命会迸发出何等璀璨的光芒。这种精神,在任何时代,都是激励我们超越小我、成就大我的宝贵财富。

王毅:从您关注普通人的创作脉络来看,《沉默的荣耀》对您的艺术生涯有着怎样特殊的意义?

杨亚洲:很多人认为,从《空镜子》到《沉默的荣耀》是一次“转型”,但在我看来,这是一次自然而然的“顺应”或“抵达”。

我过去的作品,多聚焦于胡同里、大院里的普通百姓,关注他们在时代变迁中的喜怒哀乐、柴米油盐。我的镜头始终对准的是“人”,是人性中最真实、最柔软的部分。《沉默的荣耀》在这一点上,与我过去的创作内核完全一致。

我所理解的“普通人”,从来不是一个狭隘的概念。它不仅指市井小民,也包括所有拥有普通情感与欲望的人。吴石是将军,朱枫是大家闺秀,但在情感层面,他们与《空镜子》里的孙燕、《浪漫的事》里的三姐妹一样,渴望爱、珍惜家人、畏惧死亡。我正是在他们身上,找到了这种共通的“人性”桥梁。

因此,《沉默的荣耀》不是对我过去创作的背离,而是一次深化与拓展。它让我对“普通人”的定义有了更深邃的理解:英雄,就是做出非凡选择的普通人。而每一个在生活重压下依然坚守善良、承担责任的小人物,同样是自己生活中的英雄。这部剧让我更深刻地认识到,伟大的叙事,永远植根于对人性的深刻洞察。

执导这部剧的过程,对我个人而言是一次灵魂的洗礼。它让我更深入思考艺术的功能。娱乐大众固然是其一,但艺术更应承载历史、叩问心灵、引领精神。它让我对“导演”这份工作的责任,有了更沉甸甸的体悟。

可以说,它在我艺术生涯中是一座承前启后的桥梁。它总结了我过去几十年对人性的观察与表达,同时也为未来的创作打开了一扇新窗——让我更加关注个人命运与宏大历史之间的关联。无论下一部作品是回归当代还是继续探索历史,这种人文关怀与时代思考,都将是我永不改变的创作底色。

-

2025-10-31

-

2025-10-31

-

2025-10-31

-

“孝满京城 德润人心”2025年怀柔区重阳节主题文化活动圆满落幕!

2025-10-30

-

北下关文联联合网时读书会成功举办著名作家李林栋《走读岁月长》新书分享研讨会

2025-10-30

-

2025-10-30

-

2025-10-29

-

"解码冰川,守护未来"——冰川馆开展2025年全国科普月系列活动

2025-10-29

-

2025-10-29

-

2025-10-29

-

2025-10-29

-

2025-10-28

-

2025-10-27

-

2025-10-27

-

和谐千秋 诗意重阳 重阳柳下惠孔子孟子屈原后裔将首聚泰山对话“和圣”文化

2025-10-26

-

[文化新闻] 楼观岳阳尽,川迥洞庭开——诗仙李白六到岳阳历史追踪

2025-10-31

-

2025-10-31

-

[文化新闻] 考察团密集来甘肃前进集团的背后,我们看到了什么?

2025-10-31

-

[文化新闻] 军旅作家王毅对话杨亚洲:《沉默的荣耀》与“沉默”的英雄

2025-10-31

-

[文化新闻] “孝满京城 德润人心”2025年怀柔区重阳节主题文化活动圆满落幕!

2025-10-30

-

2025-10-30

-

[文化新闻] 北下关文联联合网时读书会成功举办著名作家李林栋《走读岁月长》新书分享研讨会

2025-10-30

-

2025-10-30

版权所有:旅游文化网 地 址:北京市朝阳区立清路22号 投稿及违规不良信息举报邮箱:zgzhoubu@126.com

免责声名:部分内容转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。 如因作品内容或其它问题与本网联系我们会尽快处理。