初心不改意志坚 挥毫泼墨如云烟

──记河西走廊走出来的书法家郑德先生

林茂森

郑德先生在灾荒饥馑的1961年,出生于河西走廊山丹县。他自小和兄弟姐妹一样,食不果腹衣不遮体历尽坎坷,却铭记母亲“少小不努力老大徒伤悲”谆谆告诫,不仅学习成绩优异且酷爱写字。因家中人口多生活窘迫,少年时竟挥指为笔刮灶为墨涂地为鸦,却砺就无涯学海坚韧苦渡之好学品格;他青年清苦生活依然困顿,耕读相依工学相伴临池不辍,却修得艺术圣地踏实谦逊之质朴德行;他冬挨严寒夜半挑灯苦读,夏耐酷暑闻鸡晨起勤学,十年寒窗一朝考入上海教育学院外语系,成为一名学子荟萃的高中英语教师,教学相长与文艺相长并无冲突,四十年如一日临帖不辍,博览古今攻于书法兼修多体,勤奋笔耕再接再厉,却修炼出了吟诗狂书之草根风格。

天将降大任于是人也,必先苦其心志饿其体肤劳其筋骨!光阴荏苒日月如梭,病魔无情地夺去了郑德先生高中英语教师传道受业的七尺讲台,正当风华正茂区区而立之年的年纪不得不从岗位上退下来养病,他忍受着病痛以坚韧不拔的毅力和乐观向上的精神与病魔抗争,他用“敌进我退敌疲我打”的办法坚持医疗加锻炼维系病体元气,在强大精神动力支撑下华佗妙手慢慢地抚平了积劳成疾的伤痛,在对艺术孜孜不倦的追求中诗歌魔力和书法脉络使他浴血重生,于是乎天道酬勤积健为雄无为而为之病体竟奇迹般地渐渐康复,身体乃生命之本,他宁静致远淡泊清心,致力泼墨挥毫正草隶篆,以勤奋和悟性游走于书法与诗歌艺术领域,竟一发而不可收拾。

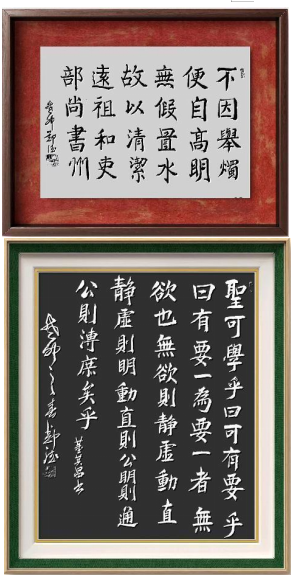

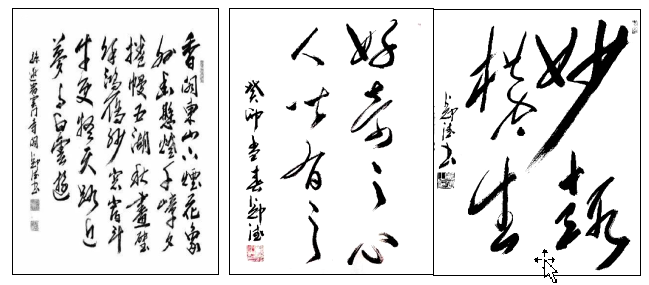

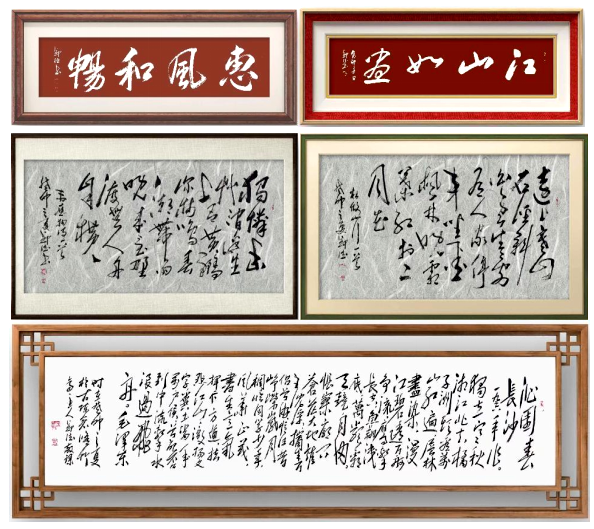

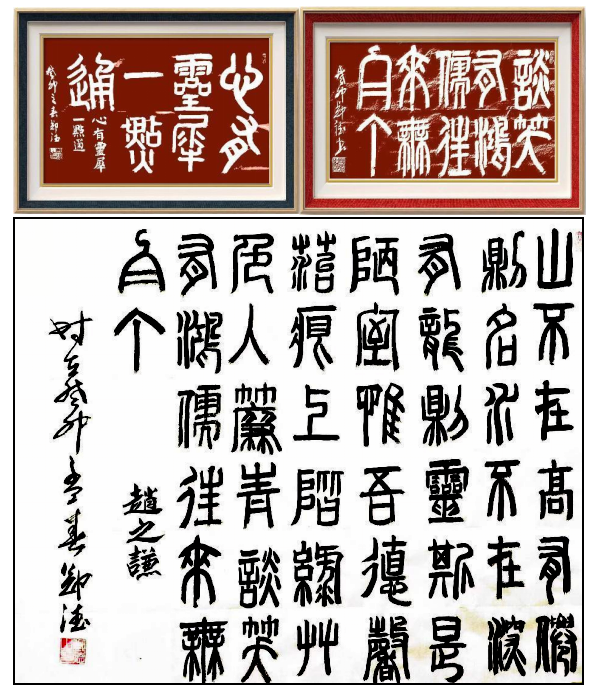

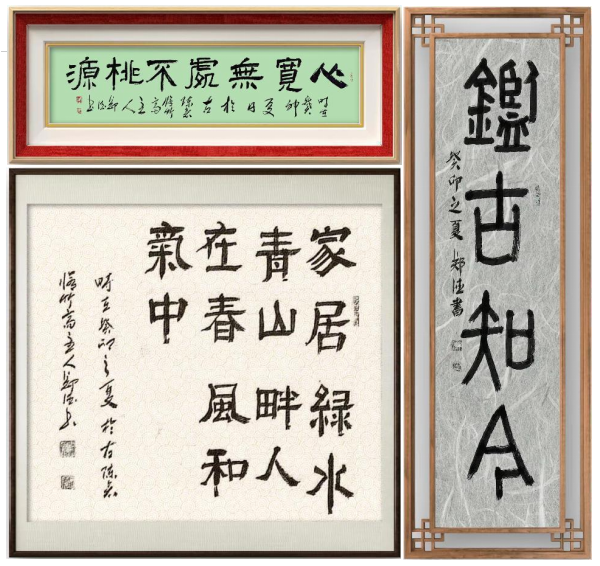

世上无难事,只要肯登攀!郑德先生日夜磨砺,给自己取名“修竹”的雅称,借寓苦其心志;郑德先生笃行修炼,以“修竹斋人”自居,借诫劳其筋骨。只要功夫深铁杵磨成针,郑德先生在艺术的海洋里遨游,收获了异于常人的造诣。他的楷书形体端庄刚劲有力,笔法经济肥瘦相宜,笔画整齐遒劲方润,大字紧密无间挥洒自如,小字疏密有致宽绰精当,颇具浓郁的颜柳风格,且章法结构唯美,可谓书艺楷范中透射英气的佳作;他的草书融合书法七体技法,字体形态险中求稳飘逸峻秀,笔法省笔连笔穿插礼让,线条优美波折有度,富有极强的表现力,章法连绵开合浑然一体,将真情实感赋予笔端,挥洒自如直抒胸意;特别是对毛体的临摹与研究,达到了一定高度和深度,受到毛体研究会众多方家推崇;而他的隶书却在篆书基础上,对“蝙蝠式”的字形变革创新,赋予“蚕头燕尾”“一波三折”和结构左右扁平、形体工整、运笔精巧的书写艺术,使之蕴涵了人如其字的生理运动轨迹和字如其人的道德品格礼制的美学特征;他的篆体坚持象形原意纵向取势,线条匀称字形润滑,笔画粗细得体细腻流畅,藏锋起止圆华柔和,书体精致对称端庄稳重,融书写性、构图性与观赏性一体,具有较强的视觉冲击和整体美感。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来!郑德先生厚积薄发大器晚成,连篇累牍一发不羁,书法作品曾荣获西北五省第四届大学生文化艺术月书法展览特等奖,同时入围“国宴国酒·艺术茅台”——中国书法名家行列;《雁鸣》《江南三月》《红船精神代代传》等多篇诗作在《雁鸣》《上海教育》《甘肃教育》等报刊发表,《水仙花》《未选择的路》等英译诗作,也相继在外文刊物发表;与此同时郑德先生先后加入陕西省宝鸡市文学创作学会、宝鸡市毛体书法艺术研究会、宝鸡市于右任标准草书学会、陕西省书画艺术研究会,并担任陕西省毛泽东书法艺术研究会理事。

在书法与诗歌交相辉映的艺术领域,在陕西和宝鸡书画艺术与毛体书法研究会,冯建伟会长称郑德先生为“人民艺术家”,而他却谦逊地说:“在艺术界我受之有愧,充其量只是一个孜孜以求,笔耕不辍的小学生。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!”正是这种逆境与抗争、执着与自信、鼓舞与鞭策,使郑德先生一步步走进艺术的殿堂,在文学艺术荆棘丛生艰难坎坷的征程上循序渐进,终于实现了他“语不惊人夜不寐,艺不惊人死不休”的人生誓言!

-

2026-01-23

-

2026-01-23

-

2026-01-23

-

2026-01-22

-

2026-01-21

-

2026-01-21

-

2026-01-18

-

2026-01-17

-

2026-01-15

-

2026-01-13

-

2026-01-13

-

2026-01-12

-

2026-01-10

-

2026-01-09

-

2026-01-08

版权所有:旅游文化网 地 址:北京市朝阳区立清路22号 投稿及违规不良信息举报邮箱:zgzhoubu@126.com

免责声名:部分内容转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。 如因作品内容或其它问题与本网联系我们会尽快处理。