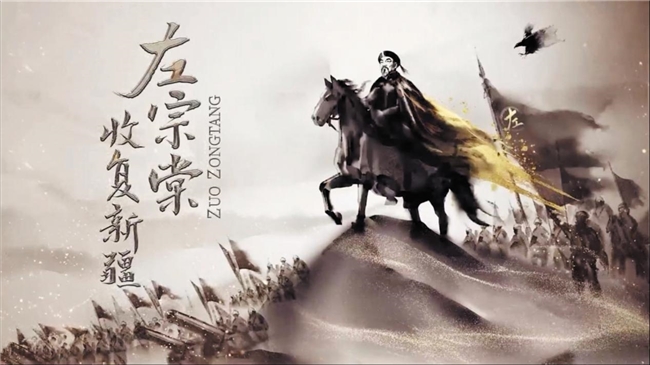

150年前响彻大西北的厮杀呐喊已经沉寂,一度弥漫北疆南疆的硝烟散尽,这个夏天,一个名字却因一部纪录片而再度滚烫。2025年8月4日,由湖南、新疆、甘肃三省区党委宣传部联合出品,湖南金鹰纪实传媒摄制的大型历史人文纪录片《左宗棠收复新疆》在湖南卫视、芒果TV等平台黄金时间同步播出,持续位居省级卫视非剧类收视榜首,截至8月22日11时,相关话题多平台热搜上榜26次,累计覆盖用户超2.73亿人次,知乎评分高达9.1分。

它以厚重的历史为骨,以精湛的艺术为翼,飞入寻常百姓家。99.98%的美誉度,是观众投出的最真诚赞誉;登顶热播榜榜首,是时代对英雄最深情的回望。这个夏天,它不再仅仅是一部纪录片,更成为这个夏天最滚烫的文化现象,一束照亮民族记忆的火炬,让一段尘封的功勋,再度熠熠生辉。

“开口能谈天下事,读书深抱古人情”

左宗棠(1812年 — 1885年),湖南湘阴人,生于书香之家。他4岁启蒙,博闻强识;15岁参加童子试,得县试第一名;18岁得到“长沙贺氏双杰”贺长龄、贺熙龄兄弟的青睐,入读长沙城南书院。“六朝花月毫端扫,万里江山眼底横。开口能谈天下事,读书深抱古人情。”贺熙龄写的这首《舟中怀左季高》,对弟子倍加赞誉。造化弄人,左宗棠三度会试落第,但“落榜不落志”。道光十六年(1836年),入赘湘潭、一贫如洗的左宗棠撰联激励自己:

身无半亩,心忧天下;

读破万卷,神交古人。

1837年秋,两江总督陶澍回籍扫墓,途经醴陵。左宗棠为其下榻的馆舍撰写楹联:

春殿语从容,廿载家山,印心石在;

大江流日夜,八州子弟,翘首公归。

一联才倾两江总督,后结为儿女亲家。道光十八年(1838年),左宗棠最后一次参加会试,北上过洞庭湖时,在洞庭庙作联一副:

迢遥旅路三千,我原过客;

管领重湖八百,君亦书生。

道光二十四年(1844年)9月,左宗棠全家从湘潭桂在堂迁往湘阴柳庄新居,自号“湘上农人”。十多年蛰居此间,他在种稻、种茶、种柳、种竹的同时,继续潜心研读舆地、兵书、荒政,通观国事,关注边陲,蓄势待发。“树艺养蚕皆远略,从来王道重农桑”“文章西汉两司马,经济南阳一卧龙”。这段耕读岁月锻造的务实精神,成为他日后收复新疆的思维底色。

“新栽杨柳三千里,引得春风度玉关”

左宗棠的一生,是从布衣书生到封疆大吏的传奇,更是一部捍卫国家统一、维护领土完整的壮丽史诗。

太平天国运动爆发后,左宗棠以布衣之身入湖南巡抚幕府,展露军事才能。他深研历代兵家战法,独创灵活多变的战术,成为屡战屡胜的“常胜将军”;在担任闽浙总督期间,力排众议,创办了中国近代史上规模最大、影响最深远的福州船政局(马尾船厂),坚持“师夷长技以制夷”,从引进设备、聘请洋匠到自行设计制造军舰,建立起中国第一支近代化海军舰队。

光绪元年(1875年),朝堂热议放弃新疆,64岁的左宗棠拍案而起:“重新疆者所以保蒙古,保蒙古者所以卫京师!”他力排李鸿章“暂弃关外”之议,以钦差大臣身份督办新疆军务,并率师收复新疆。

这一壮举的种子,早在26年前就已埋下。道光二十九年(1849年)冬,林则徐从云贵总督任上告病回乡,道经长沙,舟泊湘江,与布衣左宗棠在湘江舟中彻夜长谈,重点“谈及西域时务”,他将在新疆收集整理的地理观察数据、中国战守计划及俄国对新疆的政治、军事动态等宝贵资料全部交给左宗棠,语重心长地说:“西定新疆,舍君莫属!”并书赠一联勉励:

苟利国家生死以,

岂因祸福避趋之。

面对阿古柏入侵南疆、沙俄强占伊犁的危局,左宗棠制定“缓进急战、先北后南”战略,用一年半时间整军练武、筹措粮饷。1876年6月,西征大军进攻北疆,势如破竹;次年挥师南下,阿古柏闻风丧胆,向英国求援。英国以“调停”为名,要求清廷允许阿古柏“独立属国”。左宗棠拍案而起:“新疆乃我中国领土,岂容他人置喙!”1877年4月,清军克复达坂城、吐鲁番等地,阿古柏服毒自杀。至1878年11月,南疆八城全部收复。

新疆失地,尚有伊犁仍在沙俄之手。为表死战决心,他命人为自己打造棺材,“舁榇出关”,震惊中外,也震撼史册。1880年5月26日,年近古稀、体弱多病的左宗棠率亲兵马队从肃州出发,抬棺出征,穿越茫茫沙漠戈壁,于6月15日抵达哈密,以军事威慑配合曾纪泽谈判,最终迫使沙俄在1881年归还伊犁。至此,新疆全境回归祖国怀抱。

在陕甘总督任上,他一面平定叛乱,一面推行“劝耕织、禁鸦片”政策,特别是命令筑路军队在大道沿途、宜林地带和近城道旁遍栽杨树、柳树和沙枣树,名曰道柳。其用意在于一是巩固路基,二是防风固沙,三是限戎马之足,四是利行人遮凉。以后,凡他所到之处都要动员军民植树造林。后来人们便将左宗棠和其部属所植柳树,称为“左公柳”。帮办甘肃、新疆善后事宜,历任甘肃布政使、陕甘总督的湘籍将领杨昌浚作诗《恭诵左公西行甘棠》:“大将筹边尚未还,湖湘子弟满天山。新栽杨柳三千里,引得春风渡玉关。”

左宗棠收复新疆,粉碎了阿古柏、英俄等侵略势力瓜分新疆的阴谋,维护了国家统一。1884年,在左宗棠的第5次奏请后,清廷设立新疆行省,实现了与内地行政体制的一体化。

“电视剧的拍摄标准,电影的视效质感”

《左宗棠收复新疆》纪录片共6集,生动再现了1876年至1881年,左宗棠指挥西征军收复新疆、捍卫国家主权的壮举,并多视角成功塑造了50多位主要人物形象,如刘锦棠、林则徐、胡雪岩等历史人物。精心刻画了左宗棠传奇人生的诸多细节:湘江畔与林则徐夜谈,“海防与塞防”之争中坚守立场,西征军费困局下与胡雪岩竭力规划,在西北边陲鼓励养蚕缫丝发展经济……这些片段极大地丰富了观众对这段历史以及相关人物的认知,共同构成了一幅展现晚清风云变幻、英雄辈出的历史画卷。

荧屏之上,历史与现实交织,英雄与时代对话,照亮那段风雨如晦却铁血丹心的岁月。

湘阴县委宣传部副部长吴尚告诉记者,该纪录片采用了历史题材纪录片中的实景拍摄、真人演绎等顶级还原方式,结合超高画质、动态地图、3D复原等现代技术,实现了“让文物说话、让历史活起来”的效果。通过将宏大史诗转化为“微短剧式”的沉浸体验,成功拉近了观众,特别是青少年观众与历史的距离。

同时,纪录片摒弃了“脸谱化”叙事,更着力呈现左宗棠作为“人”的丰富维度,他既是英勇果敢的统帅,也是痛失亲人后“老泪纵横”的凡人,铁血与柔情的交织唤起观众的深切共情。镜头同时聚焦各族儿女的共同奋战,以“左公柳”等意象,生动诠释了民族团结与共同体意识。播出后业内给予“电视剧的拍摄标准、电影的视效质感”的高度评价。

纪录片的摄制与热播,源于深厚的历史与现实根基。

在新疆维吾尔自治区成立70周年这个特殊节点,该片以无可辩驳的史实,筑牢了“新疆是中国领土不可分割的一部分”的国民共识。从晚清收复新疆到新时代的“千里湘疆情”,串联起中华民族交往、交流、交融的生动缩影,具有重大现实意义。

“‘我之疆索,尺寸不可让人’,这是中华儿女朴素且坚定的信念。我们摄制这部纪录片的目的,就是尽最大能力把晚清时期收复新疆的艰难历程及其历史人物,鲜活地呈现于今人眼前。”《左宗棠收复新疆》总导演兼总制片人章红伟说,摄制组从左宗棠的家乡湘阴出发,踏遍湖南、新疆、甘肃、福建等地,用镜头追寻左宗棠的足迹。

2022年恰逢左宗棠210周年诞辰。湘阴县作为左公故里,热切期盼以喜闻乐见的方式,让这位爱国英雄的精神再度焕发光彩。纪录片高度重视原始文献和史实。在纪录片前期创作阶段,湘阴县文史专家参与研讨,开放左宗棠故居及文物支持拍摄,为剧本提供地方视角与史实支撑。镜头呈现了泛黄的奏折、密信、条约文本。李鸿章主张放弃新疆的奏折字句,左宗棠力主收复新疆的奏折所展现的“我之疆索,尺寸不可让人”的决心,都被清晰呈现。《里瓦基亚条约》与《中俄改订条约》的对比,鲜明展现了屈辱与抗争。全片引用奏折、上谕、报纸等一手史料多达53处,构建了坚实的历史基础。

从湘江畔的油灯,到天山上的战旗;从历史深处的回响,到新时代的强音,左宗棠的精神如一条奔流不息的河流,滋养着中华民族的精神家园。大型纪录片《左宗棠收复新疆》的上映,不仅是对一位民族英雄的深情致敬,更是对爱国主义精神的崇高礼赞。

“如果没有左公,我们实现不了哈密瓜自由”

纪录片引发全民热议,社交平台片段收获数百万次转发点赞。小红书网友感慨:“如果没有左公,我们实现不了哈密瓜自由,更不可能来一场说走就走的天山之行。”视频号网友留言:“未见其人,深受其恩。”

左宗棠玄孙女左焕琛发来致谢:“这部纪录片意义非凡,能让公众了解左公的高洁品德。”

外交部边界与海洋事务司副司长赵立坚也转发推荐。

荧屏内外,共鸣激荡。《光明日报》、中国新闻网、《环球时报》、《学习强国》等权威媒体纷纷刊发推荐报道,高度评价该片的历史价值与现实意义。境外媒体同样给予广泛关注,新加坡《联合早报》评论道:“纪录片的播出具备现实意义,不仅宣示中国对新疆主权,更有助于树立国家认同。”港澳台及海外媒体亦聚焦报道,掀起一股“左宗棠热”。

社会各界普遍认为,这不仅是一次对历史的深情回望,更是一堂生动的爱国主义教育课,警醒世人珍惜国家统一与领土完整的来之不易,极大激发了全社会维护国家主权、弘扬民族精神的热情。

湖南省作协名誉主席唐浩明高度评价这部纪录片,称其 “以大气磅礴的叙事再现生死决斗,讴歌热血志士的爱国情怀,彰显湖湘文化的血性与担当。”

岳阳市委常委、市委宣传部部长刘启峰指出,左宗棠是湖湘文化和湖湘精神铸就的民族脊梁,其精神内核包括心忧天下的爱国精神、挺身任事的担当精神、善政利民的实干精神等。他表示,纪录片《左宗棠收复新疆》是爱国主义精神的伟大赞歌,下一步将推动左宗棠文化“创造性转化、创新性发展”,系统规划研究方向,创新表达形式,加强宣传教育,让左公精神成为激励青少年成长、凝聚民族复兴力量的宝贵财富。

“历史是最好的教科书,英雄是最亮的灯塔。左宗棠的精神,不仅是历史的回响,更是时代的召唤。”纪录片总顾问杨东梁说。

左宗棠,这位晚清砥柱,以铁血丹心捍卫山河,其精神光耀千古。湘阴以纪录片为媒,将英雄史诗传遍亿万家,让爱国情怀在新时代薪火相传。此片非独史海钩沉,更是一曲家国壮歌。愿吾辈铭记左公“万山不隔中秋月,千年复见黄河清”之宏愿,承其守土之志、担其民族大义,激励万千青年奔赴山河,共护金瓯无缺!

-

2025-12-22

-

2025-12-16

-

2025-12-14

-

2025-12-13

-

2025-12-12

-

2025-12-10

-

2025-12-02

-

2025-11-28

-

2025-11-26

-

2025-11-24

-

2025-11-22

-

2025-11-21

-

2025-11-19

-

2025-11-18

-

2025-11-16

版权所有:旅游文化网 地 址:北京市朝阳区立清路22号 投稿及违规不良信息举报邮箱:zgzhoubu@126.com

免责声名:部分内容转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。 如因作品内容或其它问题与本网联系我们会尽快处理。