中国诗歌春晚总策划、总导演 屈金星

“我昔东海上,劳(通崂)山餐紫霞。亲见安期公,食枣大如瓜。”。

“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客,不知何处是他乡。”

1000多年前,诗仙李白纵游青岛崂山和齐鲁兰陵,醉吟如斯佳句。

李白朝餐崂山紫霞,夜醉兰陵美酒,何等诗酒风流!—这从—侧面也证实大唐时期齐鲁酿酒业之鼎盛。

今天,青岛啤酒名扬寰宇,崂山茗泉饮誉天下,即墨黄酒芬芳华夏。青岛、崂山、即墨一带不愧为甘泉之域、诗酒之乡。

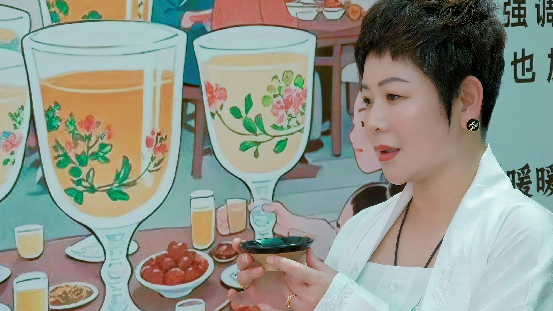

而今,栖居青岛的中国诗歌春晚执行导演高云华奋起诗笔,挥洒下如此的诗酒风流。

当青岛即墨“即府老酒”的琥珀色酒液在诗行中漾开,高云华的笔触便成了最精妙的酒器,将千年墨邑的风、红山的魂与孙氏匠人的心,一同盛进了这篇诗颂。全诗以酒香为经纬,编织出历史、传说与匠心的锦缎,读来如啜佳酿,初觉醇厚,再品回甘,唇齿留香。

即墨老酒早有耳闻,其历史之久远,文化底蕴之深厚,从云华的诗中可窥一斑。诗人的时空叙事极具巧思,开篇便将镜头拉回龙山文化的源头,“龙山黑陶接住第一捧金黄的黍米”,一句便锚定了黄酒与土地的远古羁绊。陶罐裂纹是“大自然微醺的呼吸”,这般拟人化的书写,让冰冷的文物与鲜活的自然有了温情联结,也让酒香的起源染上了神性色彩,最早的酿酒师应该是大自然本身。从墨邑古地的酵母萌动,到红山下酒坊的一脉相承,时间的流转在“四溢的酒香”中变得可感可触。

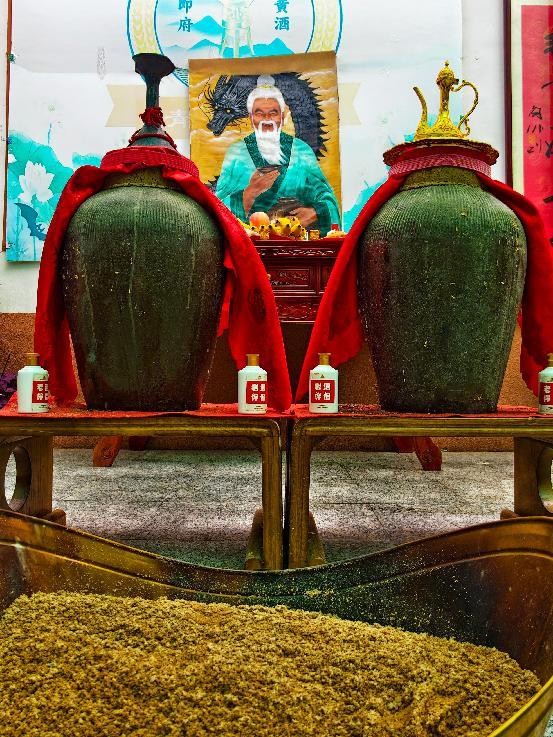

传说与现实的交织,为诗作注入了灵动的文化肌理。“即墨醪酒琥珀浆”的古诗句与“酒香引来石人醉”的民间故事相映成趣,李白“餐霞”的雅事与仙翁赐酒方的奇谈虚实相生。西倚的龙山(又称龙井山)藏着“秃尾巴老李”的非遗传说,东傍的红山(又称红门山)有“红门仙府”的信仰印记,黑龙河畔的麦饭石泉水更是被赋予“仙根”的意象——这些散落于即墨大地的文化碎片,经诗人巧手串联,皆化作酒香中浮动的故事,让每一滴酒液都承载着厚重的地域记忆。

最动人的,是诗中对“匠心”的礼赞。“黍米必齐、曲蘖必时”的“古遗六法”,不是刻板的口诀,而是“粗糙手掌里传递的史诗般的信仰”;“灵泉水、醉香花、大黄米”的配伍,不是简单的原料叠加,而是孙氏六代人对自然的敬畏与坚守。从先祖掘泉酿酒到当代掌门“花可为酒、果可为酒”的创新,诗人既书写了技艺的传承,更捕捉到匠人精神中“守正与出新”的灵魂,让这份坚守在“醉一回年华正好”的期许中愈发鲜活。

诗末化用李白诗句,将“兰陵美酒”换作“即府美酒”,看似轻笔,实则重彩——它既是对即府老酒品质的最高赞誉,更是对本土文化自信的深情宣告。当墨香与酒香一同窖藏,这首诗便也成了一坛“岁月佳酿”,让红山的风、龙山的泉、匠人的魂,都在诗行中永远沉醉,永远留香。

、

、

云华居住在青岛,是中国诗歌春晚的执行导演,著名朗诵家、散文家,更是我的知音好友。但在我印象里,他不胜酒力,一向对酒敬而远之,极少谈酒文化。此番耗时三月创作此诗,想必是对本土悠久的酒香所折服,亦或是被匠人传承古法技艺的精神所打动。

据了解,即府老酒的生产厂家是青岛红山寿星养生老酒有限公司,该企业酿制的“即府”老酒、女士姜酒等产品已经被中国联合国采购促进会、国际食品健康安全产业工作委员会列为推荐用品。这是一种对品质的难得信任,也是对文化传承的一份莫大嘉奖,云华这首诗颂的底气可能也源于此,鼓舞于此。

今天,当李白的崂山紫霞酿成即墨琥珀色的黄酒,高云华的黄海碧浪化成青岛水晶晶的诗篇!

让我们高擎盛满大唐诗意的玉碗,与蔚蓝的太平洋干杯!

-

2025-09-27

-

2025-09-27

-

2025-09-26

-

2025-09-26

-

2025-09-26

-

2025-09-26

-

2025-09-26

-

喜报!班玛县多贡麻乡在全县乡村振兴产业大比武中斩获三等奖 特色产业实力绽放高原风采

2025-09-26

-

吴林烨:以“唯美浪漫”贯通多元创作,红楼戏剧新作将在周日启幕

2025-09-26

-

中原会客厅第5期诗酒远方话中原 | 第一篇章 诗经——风雅起中原

2025-09-25

-

云南省祥云县举办纪念王德三英勇就义95周年暨《狱中遗书》分享会

2025-09-24

-

2025-09-23

-

2025-09-23

-

2025-09-22

-

当“虫子迷”遇见“小书虫”——石景山图书馆《听虫子说》少儿专场圆满收官!

2025-09-22

-

2025-09-27

-

[文化新闻] 黍米凝香酿沧桑——评高云华诗歌《红山酒家黄酒香》

2025-09-27

-

[文化新闻] 《咱妈》作词/张庆和 作曲/罗顶吾 演唱/袁梓维

2025-09-26

-

[诗词歌赋] 甘肃临夏回族自治州东乡族自治县采风诗词四十八首(穆明祥)

2025-09-26

-

2025-09-26

-

2025-09-26

-

2025-09-26

-

2025-09-26

版权所有:旅游文化网 地 址:北京市朝阳区立清路22号 投稿及违规不良信息举报邮箱:zgzhoubu@126.com

免责声名:部分内容转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。 如因作品内容或其它问题与本网联系我们会尽快处理。