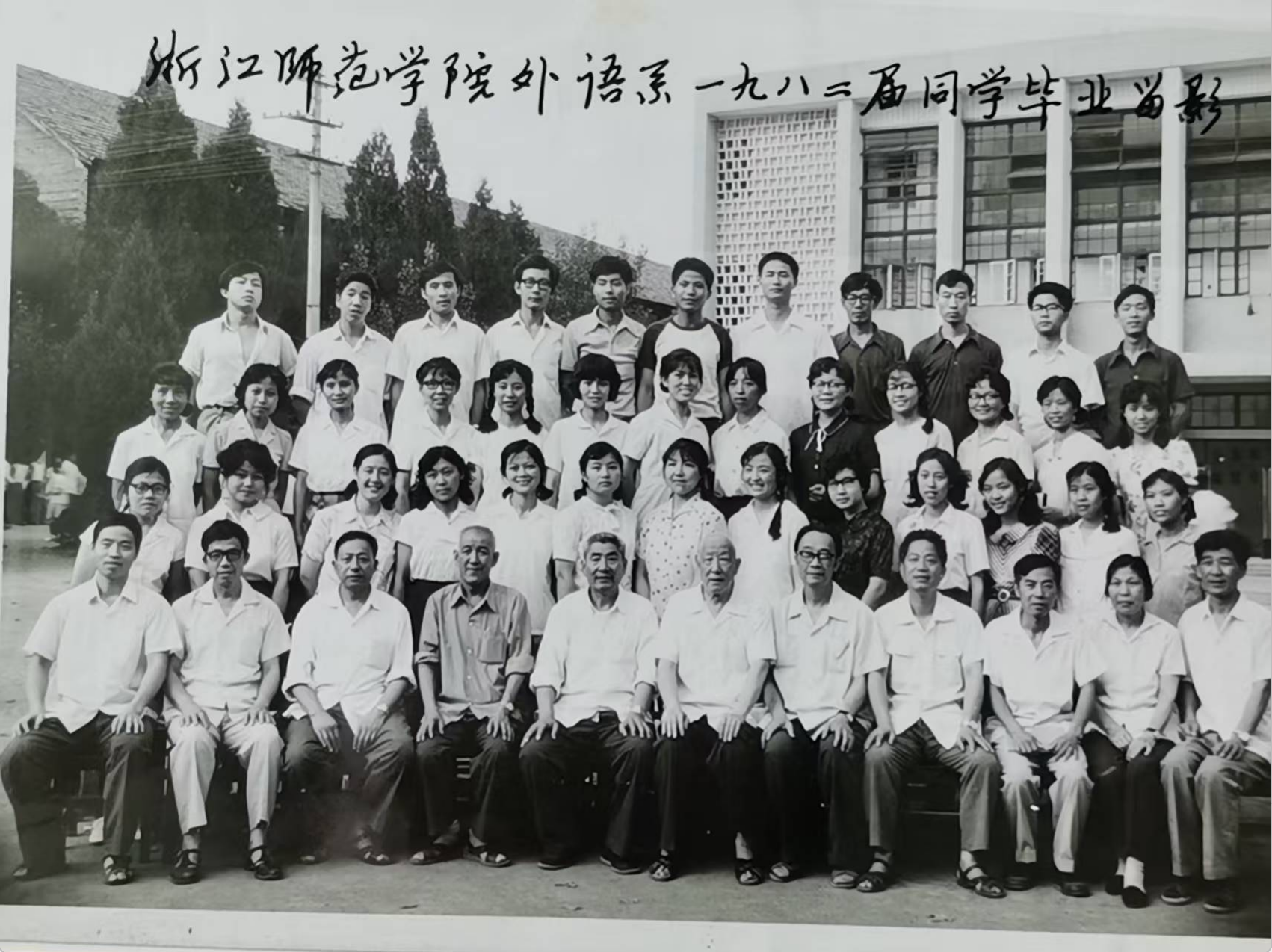

母校永远是我心里的依恋

My old university is my attachment for ever in my heart

——外语系(学院)781班 陈俊

1978年10月,我与全省50名同学相遇在浙师院(大)外语系(学院)。这是“文革”后,浙师院(大)英语专业的首批学生。从此,我们开启了追梦的时光。

从1982年毕业至今己有43个春秋,潮起潮落,母校母系(院)在光影间吟唱浪漫传奇,它有一份永恒的温暖始终珍藏在我心底。岁月虽逝去,它却在我的生命角落久久伫立。

母校的一草一木,一砖一瓦,老师们的一言一行、音容笑貌、孜孜不倦甘做“人梯”的精神,一直雕刻在我脑海,历久弥新。

一、一句名言指方向

严信长老师是浙师大(院)外语系的第一任主任。他习惯把笑意写在脸上,像慈父般关心同学们的学习和成长,常常用通俗易懂的语言就能讲透大道理。他最喜欢让学生们站在他的肩膀上前行。

我们这一届学生求知欲特别强烈,都想以后能“成名成家”。有一次,我请教他,我们如何“成家”或成翻译家或为英语言学家?他笑着对我说:把知识(英语)贯穿到十根指头里(into your ten fingers),烂熟于心,融会贯通,达到倒背如流的境界,就能“成家”了。经他这么解读和指点,我们茅塞顿开,豁然开朗,“成名成家”的想法蔚然成风。从此,我们的同学,有熄灯后还站在昏暗的路灯下背单词者,有五更还在操场上高声朗诵者,还有梦里梦外都在背诵词汇者,我们立志都要把英语的每个词汇融入到每个手指尖里,把每个词汇都要烂熟于心成了班级同学人人寻求的“小目标”。从而出现了“语法大王“、“词汇大王”、“口语大王”、“听力大王”和“阅读大王”。在大四时,又掀起了人人都开始整本整本的背诵英语辞典的热潮。

当时,我们的学习条件十分简陋。大一的教室在原校门口左边的二间小平房,两个班级,每班只有一台老旧笨重的台式录音机。那些教学设备从现在看都是陈列在博物馆内的几世纪前的古董。为了模仿纯正的发音,一堆人围坐在一起,磁带经不起次上百次反复“倒退和前进”,经常断裂。一堆人散了,另一堆人马上切换衔接,全天人停机不停。

严信长老师总是笑眯眯地看着这般情景,经常鼓励大家并调侃说:我们的条件比当年的“抗大”要好多了,强多了!就在这种条件下,我们始终保持着高昂的学习状态。

1984年,受严信长老师邀请,作为82级首届外院毕业生的唯一代表,我返校为84级外院毕业生交流二年来的教学体会。理论与实践相结合的教学案例得到学弟学妹们的好评。

自那起,我不断受母校邀请常回“家”看看,看到母校天翻地覆的变化,由当年仅几百亩面积的“牛进大学”、“早稻田大学”变成了拥有4500亩之大的花园式一流大学,感概万千。现在,当我走进宽大明亮、教学设备一应俱全的外语学院大楼,凝视着十几年前,返校开同学会时,我们以78级外语系(学院)全体同学的名义,把一块石碑耸立在外院大楼前。石碑上的一行字“Where pioneers took off 译:这里是先驱者起航的地方。遥想外语系(学院)从昔日二间简陋小平房、二台极其古董的台式录放机“起家”到现在师资雄厚、现代化外语教字设备齐全、学科齐全的一流学院的发展之路时,激动的热泪夺眶。

二、 一篇论文闯天下

汪铁雄老师是教我们《University Grammar Of English》大学英语语法的老师。他能把一堂枯燥的语法课讲成了生动活泼、大家都喜欢他的课。他,儒雅风度的言行举止永久雕刻在我脑海中,至今历历在目。

上课时,他总在口袋中摸出一张小卡片。就凭着这张小卡片,汪老师就能把英语语法的重点难点讲的活龙活现通俗易懂。一张小卡片都能讲满一堂课。当时,我们不知道他倒底还有多少张“小卡片”藏在口袋里。

横一条直线,竖也是一条直线,横竖都是一条直线。汪老师的板书让人叫绝,让人舒心悦目。流水行云之板书绝非一日之功。引人入胜的语法课让我也对研究英语语法逐渐产生了浓厚的兴趣。

大四,我尝试动笔撰写英语语法论文。经过多日的思考和动笔,我试写了一篇《略论英语双重所有格的用法》。至今,我还清楚的记得:那天下课后,我怀着忐忑的心情拿出初稿向汪老师求教。汪老师伏在讲台上,认认真真看完我的初稿,拿起笔在几处作了修改,便说:写的很好,写的很好,逻辑性很强。

此后,我重新誉抄了一遍,壮着胆向专业杂志投稿。没过几时,全文就刊登在1982年第六期《英语辅导》杂志上,整整二页。

就是这篇在汪老师指导下发表的处女作开启了我写作的大门,一发不可收拾,笔耕不辍,时至今日。尽管工作和生活环境发生不断变化,我习惯性地把生活点滴感想跃然纸上,把当初的教学体会到现今的创业经验融入文字之中。至今,我在各大报刊杂志等媒介上己发表了七百多万字的作品,包括译文、论文、书评、长篇通讯、文学作品和二部原创畅销书《草根浙商赢天下》、《楼市风声—陈俊解码房地产投资》。从在校发表的第一篇处女作始,写作成了我生活的重要部分。

十几年后,我有机会回母校参加活动。心里惦记的第一件事就是去看望汪铁雄老师。

当我推开他的家门,他一眼便认出了我,第一句话便问:陈俊,你还在写文章吗?在写,在写,还在写!我脱口而出向汪老师汇报。他又说:你的文章,在有些报刊杂志上,我见过见过。感谢您的关心厚爱。我答道。

此时,坐在轮椅上的汪老师欲挣扎着起身相迎,我急步上前,一把握住他的手,示意:你赶紧坐下坐下。猛然,我遥想起当年他在讲台上英姿勃发的情景,猛抬头,如今,他两鬓斑白坐在轮椅中,我眼眶红通,心酸不已!

我俯在汪老师的耳畔,回忆起当年他讲课的点点滴滴及“小卡片”的故事,叙说当年我们学习的情景,叙说昔日的趣闻逸事,叙说同学对他的评价,汇报我的工作经历。他时而露出笑容、时而倾听、时而鼓励我、时而交流起他的看法。

我告别返程,汪老师执意请师母推着轮椅把我送到楼梯口。临别,我再次紧紧握住了那双布满了一辈子粉笔灰的手,感恩感谢之情溢于言表,所有的语言犹如都堵在了喉咙,只不停说:汪老师,你留步,你留步!

在楼梯转弯处,情不自禁,我转头向汪老师躹躬道别。只见他艰难的抬起手臂向我挥手。一步三回头,我对着汪老师多看一眼是一眼,依依不舍。我不忍汪老师看到此景:我正在使劲克制住两行正在下滑的滾滚泪水。

之后,我先后两次又专程去看望汪铁雄老师。

又过了几年。有一天,我在外地开会,突然接到师母的电话:“汪老师走了!”“啊!什么时候?我赶过来送他最后一程!”“不用,我们己全部按排好后事后才告诉你的。”“你是作为唯一的学生代表,我们代你向他敬献了花圈”。师母接着说道。听完师母的电话后,我长时间呆坐在一个角落,不断浮现起汪老师的音容笑貌、半响说不出话来、任凭眼泪扑扑扑地往下直流。

三、一碗鸡汤暖永恒

阮春方老师是位戴着高度近视眼镜、温文尔雅的老先生。他眼镜玻璃的厚度远超我想象。若离开眼镜,他就是个“盲人”。

据说,上世纪三十年代,他是南京大学化学系高材生,曾有专业论文被南大收藏。1978年,他是位刚从牛棚中“解放”出来的摘帽“右派”。之后,他做过学校开水站管理员,之后调入学校的外语图书馆当管理员。学校当时的外语图书馆仅只有三名员工。外语图书馆面积狭小,拥挤不堪,最多拥有7-8个阅读座位。

1979年元旦清晨,我们还在睡觉,邻窗的室友被一阵敲窗声和叫着我的名字声所惊醒。邻窗的同学连忙把我喊醒:“陈俊、陈俊、阮老师找你来了!”我一骨碌地从床上跃起,心想:今天是1979年元旦,大清早,阮老师找我啥事?

我迅速开了寝室的门,让阮老师进门。进门后,阮老师璇即拿出了手提着一蓝子里盖的严严实实捂着的一大碗,边说边掀开正冒着热气的盖子,“刚煮的鸡汤,趁热喝,读书辛苦!”在寒冬的日子里,在异乡求学的日子里,我望着这碗热气腾腾的鸡汤,又望着这位长者慈祥的脸庞,我感动的不知如何用言语表达感谢。

离开家乡的第一个新年元旦,在寒冻的季节里,就是这碗阮老师送来的热气腾腾的鸡汤,让我终生难忘和永远温暖着我的心。从1979年至今己过47年,这些谜团到现在我都无法破释:那时,生活条件有限,这只鸡从哪里来的?手无缚鸡之力、高度近视的阮老师是如何杀鸡?在哪里炖出的这样美味的鸡汤?他又是如何知道我的寝室的?

四、 一顿“年夜饭”师生共欢除夕夜

在浙师院(大)求学四年,我处处都能体会到老师和学校对我们学子的人文关爱和温暖。1979年寒假来临时突降暴雪。当时通往家乡温岭的道路都被大雪切断,雪阻留校使我们部分学生无法返乡而滞留在学校。除夕之夜,学校在食堂摆上丰富的一桌桌酒宴,专邀我们这批滞留学校过春节的同学吃“年夜饭”。在时任校党委副书记蔡清江老师的带领下,校领导排着队逐桌向我们敬酒和问候,祝愿我们在新的一年中学业有成。

时任校党委副书记的蔡清江老师,他给我的深刻印象不是在他作做报告的讲台上,而是他头冒滴滴汗珠在为学生们铲雪的路上。至今他都不认识我这位籍籍无名的学子,但我却记得他。我仍清楚记得:在大雪纷飞日子里,校园白雪皑皑,一片茫茫。清晨,一阵阵铲雪声惊醒我们。待我们起床后惊讶的发现:各寝室楼通往食堂和教室的路上的积雪早己被蔡老师铲除。

五、 一场面试定终生

刚办完入学手续后没隔几天。一日,在原行政楼门口迎面遇见一位女老师。她叫住了我:陈俊,你还认识我不?我一怔:浙师院(大)老师,我一个不熟悉。仔细打量着这位和蔼可亲的老师又似曾在那里见过?她见我怔在原地,便说,我是当时去温岭为你入学口试(面试)的老师。啊!我想起来了,想起来了当时在口试现场用英语对我面试的情景。她叫卢佑先老师。此后,卢老师时常关心我的学习和生活。

我还记着能说一口流利纯正英语的童达老师。他虽给我们上了不到一学期的课,但在他的组织和带领下,老师全员出动,逐一为我们这一级50名来自全省的学生(台州地区仅二名)矫正“洋径滨”英语。为了矫正发音,达到“纯正”之目的,童达老师及其它老师不顾白天与黑夜、为我们“开小灶”,逐句逐字严酷训练我们。有时为了一个单词发音和语音语调,老师伴随着我们反复训练几百次,直至完美才罢休。由于种种原因,童达老师远赴香港就职。那天晚上,天下着濛濛细雨,他夹着一顶黄布油伞,专程来到教室向同学道别。一晃47年,不知他都安好?

罗宝健、周水才、吴潮及办公室的魏老师、小红等老师与我们这批学生打成一片,亦师亦友亦兄长。他们的为人处世之道和授课风格都在我的脑海中留下了深刻的印象。

浙师院(大)宽松的学术环境让我学到除英语专业之外的知识。大三大四,我经常去东大教室蹭中文系叶柏村老师的古诗词欣赏课。“大江东去浪淘尽,千古风流人物…”,他豪放洒脱大气沉浸于场景其中的授课风格深深感染着我。同时,我被他娓娓道来的历史场景所迷恋。在他的课堂上,我重新认识了苏轼、李清照等一大批文豪先贤,重见了“三杯两盏淡酒,怎敌它晚来风急”的场景,重温了“三十功名尘与土,八千里路云和月”的涵意,重悟了“往来无白丁,谈笑有鸿儒”的境界。这些博大精深的中国传统文化为我日后进行“信达雅”的英汉双语翻译奠定了坚实的基础。

从1982年毕业至今己有47年,岁月沧桑,有些老师先后作古,有些老师早己退休颐养天年。参天大树离不开母校的土壤。我们这届学生经过社会的锤炼,或已成熟、或己成长、或己成才。回首往事,四年的校园生活,点点滴滴涌上心头。众老师的人格魅力让我铭记于心,学校的宽广胸怀和关爱让我终生温暖。母校永远是我心里的依恋。

致谢:

浙师院(大)外语(系)学院781班('同班同学)朱舲先生供图

-

2025-10-02

-

2025-10-02

-

探秘湿地生态,共赴自然之约——石景山区图书馆×永定河休闲森林公园亲子研学活动圆满落幕!

2025-09-30

-

2025-09-30

-

铭记工合光辉历史 书写新时代奋斗篇章——甘肃工合积极贯彻中国工业合作协会成立87周年纪念大会精神

2025-09-30

-

2025-09-30

-

以赋为笔绘同心 以情为墨颂华章—— 评《新疆各族人民同心筑梦赋》的时代意蕴与文学之美

2025-09-29

-

助力大钟寺人工智能先导区科技成果转化,中国知识产权年会首次延伸至街镇

2025-09-29

-

2025-09-28

-

北下关文联联合多家单位成功举办著名作家胥得意《蹈火者》新书分享研讨会

2025-09-28

-

孙魁临汾行:“母爱与家风传承”“筑梦国防强国有我”两场专题讲座惠及十万余人

2025-09-27

-

2025-09-27

-

2025-09-27

-

2025-09-26

-

2025-09-26

-

2025-10-02

-

[文化新闻] 爱尚重庆,购在长寿2025长寿区国庆黄金周消费季盛大启幕

2025-10-02

-

2025-10-01

-

[文化新闻] 探秘湿地生态,共赴自然之约——石景山区图书馆×永定河休闲森林公园亲子研学活动圆满落幕!

2025-09-30

-

[文化新闻] 贰玖学堂话古都——纪念中轴线申遗成功专题公益讲座纪实

2025-09-30

-

[文化新闻] 铭记工合光辉历史 书写新时代奋斗篇章——甘肃工合积极贯彻中国工业合作协会成立87周年纪念大会精神

2025-09-30

-

2025-09-30

-

2025-09-29

版权所有:旅游文化网 地 址:北京市朝阳区立清路22号 投稿及违规不良信息举报邮箱:zgzhoubu@126.com

免责声名:部分内容转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。 如因作品内容或其它问题与本网联系我们会尽快处理。