关于“森林走进城市,城市拥抱森林”

国庆长假的尾巴上,我领着五岁的琳琳穿行在世界花卉大观园。车过南四环,一个银亮亮的巨幅标牌猛地跳进眼帘。正处在识字爆发期的琳琳,小手指点着,一字一顿地念出声来:“森—林—走—进—城—市,城—市—拥—抱—森—林。”他念完了,眨巴着黑葡萄似的眼睛,仰头问我,那声音里全是童话里的雾气:“妈妈,森林长着脚吗?它真的会走?还有,城市……它有胳膊吗?它怎么抱?”

我被他问住了,只好笑着揉揉他的脑袋:“你说呢?森林也许有无数只树根变成的脚,城市也许有无数条马路变成的胳膊呢?”

“那它抱我的时候,会疼吗?”琳琳担心地摸了摸自己的小胳膊。

我一时语塞。这诗意而宏大的口号,像一个从1958年飘来的现代寓言,在2014年后北京西南郊外城市化浪潮的轰鸣中,被反复吟唱,终至耳熟能详。我见过太多“创森”的赫赫战绩,此刻,却被一个孩子最本真的疑问,击中了心中最柔软的迷惘。

“宝宝,你觉得森林是什么?城市又是什么?”我反问他。

“森林就是好多好多树在一起开会!城市就是……就是我们家,还有幼儿园,还有好多好多汽车的房子!”琳琳大声宣布他的发现。我的理性却立刻翻出标准答案:森林,是以木本植物为主体的生物群落,最小面积需0.5公顷,它是“地球之肺”。城市,是大型的人类聚居地……可这些冰冷的句子,我如何能对他说出口?

可我的脑海,却不受控地上演起一出默剧:莫非在某个星月隐遁的深夜,万千树木会悄然将亿万根须从沃土中拔出,如一支沉默的巨人军团,迈着地动山摇的步伐,跨过原野与河流,来叩问我们这座由钢铁与玻璃铸就的、冰冷而尖硬的城门?这想象何其壮阔,却让我心底发紧。

“妈妈,”琳琳摇着我的手,把我从想象中拉回,“要是树巨人来了,我们会请它们吃冰淇淋吗?还是……还是会像打怪兽一样打它们?”

我望着他清澈的眼眸,轻声说:“妈妈也不知道。也许我们会害怕,会关上窗户”。

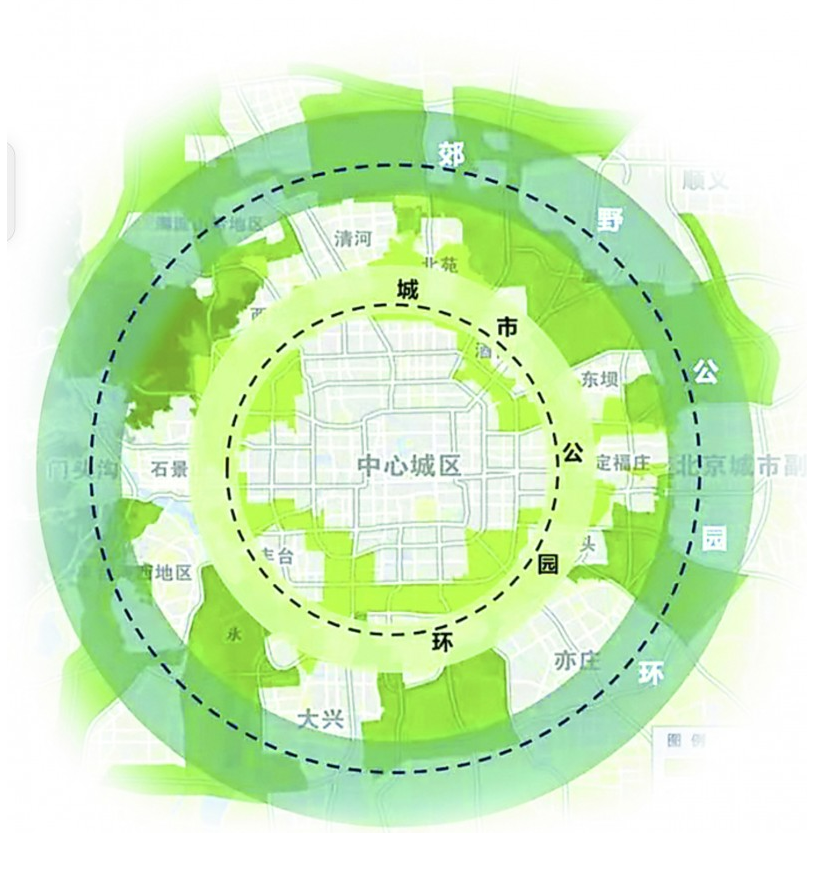

这疑惧,在我听闻北京“绿色隔离带”的往事时,愈发沉重了。人们曾有一个美好的憧憬:用两道葱郁的绿化带如翡翠项链般环抱北京,让公园像绿宝石般散落其上。

这“翡翠项链”的构思,始于三十余年前。1988年,绿隔建设启动,冀望以此绿化城乡,改善环境。时至2022年,四环与五环间的“一绿”终于勉强成环,102个公园相继开放。六环附近的“二绿”也在快马加鞭,已有40余个公园点缀其间。憧憬落地,人们为之欢欣。

然而,这或许是那句口号最现实也最矛盾的注脚。当年,为了遏制城市如面饼般无限“摊”开,人们在城乡交界划下界线,退耕还林,广植树木。于是,杨、槐、松、柏,这些被选中的“绿色士兵”,便成排成行地、秩序井然地被派驻到城市扩张的前沿。

它们,便是被“请”进城市的“森林”了。我走到阳台,俯看楼下那些规整的行道树。“琳琳,快来看,这些就是走进城市的森林。”琳琳踮着脚,看了一会儿,皱起了小眉头:“妈妈,它们为什么不开心?它们的头发(树冠)都被剪得一样齐,像我们幼儿园做操排队。它们不能随便长高高吗?”

我被他的话刺痛了。

它们是绿的,却绿得隐忍,绿得倦怠,仿佛染着尘土的灰霾,早已失了山野间那恣意汪洋、蓬勃野性的魂魄。它们的根,向下探去,遇见的不是松软肥沃、充满生机的腐殖土,而是坚硬的管道、交错的线缆,是城市深藏的、冰冷的筋骨。我蹲下来对他说:“因为这里不是它们真正的家,它们想家的时候,根会被地下的石头和管子弄疼。”

“那它们为什么不走回去?”

“因为它们来了,就回不去了。”这哪里是“走进”?这分明是一种被精心装饰的“囚禁”。失了自由的根,又如何能孕育出森林那狂放不羁的灵魂?

森林的灵魂,在于“野”。那是盘根错节的纠缠,是落叶与朽木在时光中静默腐烂又重生的轮回,是光与影斑驳陆离的交响。而城市的灵魂,是“序”。是笔直的线条,是精准的效率,是理性构建的王国。这两种魂魄,如何能安然共处?若真让那野性的森林走入,城市的筋脉岂不被搅得天翻地覆?而这坚硬的都市,又岂能容得下它那无拘无束的躯壳?

更深的矛盾,潜伏于“绿色隔离带”自身的命运。城市的脚步太迅猛了,推土机与打桩机的轰鸣,是它征服的四蹄。这道寄予厚望的绿色屏障,在许多地方,非但未能阻隔蔓延,反被不断膨胀的楼群切割、包围、吞噬。它从一道战略界线,沦为了高楼窗外的点缀,小区旁的公园。

“妈妈,为什么那边的树,被大楼关起来了?”琳琳指着远处被楼盘环绕的一片绿地问。

我叹了口气:“因为城市太喜欢它们了,喜欢到要用房子把它们围起来,只给自己看。”

这算是一种“走进”么?这更像是一场无奈的“陷落”。它失去了隔离的初衷,也未曾获得森林的真谛,尴尬地存在着,像一个失落了使命的巨灵。

前年,去年,我像候鸟一样,去平谷看那片森林与桃园,去大兴看那片森林与西瓜地,去房山看那片森林与梨园。我目睹了“退耕还林”之后,又一轮“退林还耕”的循环。

看着田里不知所措的农民,我对琳琳说:“你看那些叔叔伯伯,他们有时候是种桃子的魔术师,有时候又要是种大树的魔术师。”

琳琳不解:“那他们到底是哪种魔术师?他们的兔子(收益)从哪里变出来?”

这来回的翻转,让梨农、桃农、果农、瓜农们如同置身于一个巨大的魔法阵中,他们成了魔术师手中茫然无措的道具,脚下的土地时绿时黄,变幻莫测。

而“城市拥抱森林”这个姿势,骨子里是何其强势。它意味着,范围由我划定,物种由我选择,价值由我定义。这些被“拥抱”的树木,成了“城市的肺”,成了改善环境的工具,成了广告上“生态宜居”的标签。

“宝宝,你看,这个楼盘说‘生活在公园里’,就是因为有这些树。”

“那树愿意吗?”琳琳突然问,“它愿意当房子的照片吗?”它们是被圈养的功能器官,是森林被肢解后,献给城市文明的“人质”。我们让出方寸之地,换取一点心理慰藉,以及对自身扩张行为的道德粉饰。

这其中的悖论,尖锐如刺。我们如此渴望绿色,为何我们的脚步,却不曾为真正的森林停留,反倒步步紧逼,直至其退无可退?我们内心向往林间的幽静与自由,手中却不停铸造更庞大、更精致的囚笼。

最令我怅然的是,那些在隔离带里兀自生长的树木,与曾经依存于这片土地的人。那些速生的树种,被宣告“没有任何经济价值”,它们存在的唯一目的,便是“隔离”。而当地曾种花、种菜、种果的农民,如今却要为之浇水、修枝,付出持续的辛劳,却无法从中获得市场价值的回报。他们的生计与传统,仿佛也一同被“隔离”了。

“妈妈,为什么那些树不值钱?它们不都是树吗”?

“因为它们被种下来,不是为了结果子,也不是为了当木材,只是为了……站在那里。”当城市以“拥抱”之名,走进这样的“森林”,它可曾听见,原住于此的生命——无论是人是树——那无声的叹息?

如此看来,“森林走进城市”,其本质或许从一开始就是一个温柔的、真伪难辨的命题。它用绿色的希望,安抚着我们因扩张而带来的生态焦虑;它用一个看似和谐的目标,掩盖了发展与保护之间那根深蒂固的冲突。

温榆河公园。丰台久敬庄公园。花乡公园,大兴旧宫城市森林公园。东小口城市休闲公园,朝来公园……公园,越来越多了,如雨后春笋。

“妈妈,我们现在有好多公园”!

“是啊,好多。但你不觉得,它们都长得有点像吗”?

“当城市规模不大时,热岛效应、空气污染等问题都可以在内部化解。”一位中国林业科学研究院的研究员说。但当城市连片发展,问题便愈发突出。生活在钢筋水泥丛林中的人们,也难寻自然之趣。

以绿控地,防止城市无序开发,是绿隔诞生之初最神圣的使命,也是国际规划界的共识。从1924年阿姆斯特丹的学者会议,到1938年伦敦的《绿带法》,再到1953年莫斯科的森林公园带,莫不如此。北京首次提出绿隔,正是在1958年的城市总体规划中。

可城市发展的洪流,出乎意料地猛烈。规划图上的那抹绿,一度节节败退。从1983年到1993年,“一绿”的面积从260平方公里缩减至240平方公里,且愈发支离破碎。本该属于绿隔的区域,被小工厂、出租大院、大型批发市场不断侵蚀。建绿的速度,远远赶不上城市建设。

转机在2008年奥运会后出现。城市在大开发,绿隔也在加速建设,仿佛一场与推土机的赛跑。林,终于有了机会,快速生长,试图将城市的形状固定下来。短短三四年,“一绿”地区便新建公园50处。

在新版北京总规中,绿隔区域重新变得舒展。“一绿”面积约310平方公里,几乎回归1958年的初心;“二绿”则延伸至六环外,面积约910平方公里。

节假日的来广营北路,经常因拥堵而变得喧嚣。每天超万名市民携家带口,涌向横跨朝阳、顺义、昌平三区的温榆河公园。这个诞生仅一年多的公园,是“二绿”上最大的一颗“翡翠珠子”。

琳琳在后座欢呼:“我们要去大公园探险咯”!

城市寸土寸金,这巨大的“绿肺”从何而来?

传奇始于一个平凡的村子——孙河乡沙子营。它曾与无数城乡结合部的村落一样,依靠“吃瓦片”为生。垃圾分拣场、砂石厂让这里灰扑扑的,温榆河床千疮百孔。我曾初访此地,记忆犹新:洗砂机、碎石机终日轰鸣,石粉漫天,村子里不见树,更没有花。

我告诉琳琳:“这里以前是个‘灰村子’,现在变成了你最爱的‘绿公园’”。

他难以置信:“像魔法一样吗”?

在沙子营清退了数百家低级次产业后,几年间,沧海桑田。

2020年秋,温榆河公园示范区率先开园。

过去几年,类似的故事数不胜数。随着首都进入减量发展阶段,2017年起,“疏解整治促提升”攻坚战打响。拆违,拓绿!决心前所未有。

在西南五环,狼垡、孙村、西红门等公园拔地而起。

在东南四环,北方最大的石材市场消失,让位给桃蹊、横街子、小武基三大公园。

在“回天”地区,鑫地市场腾退,将变身回龙观体育公园。

拆出一块,就绿一块。绿隔中那些犬牙交错的缺口,就这样被艰难而又坚决地,一寸寸补齐。

在将府公园四期,烟柳拂堤,湖水清澈,一棵老榆树冒出新芽,仿佛岁月的见证。“打我记事儿起,这榆树就这么粗了。见到它,就到东八间房村了。在“一绿”建设中,村子变成了公园,村民们“上了楼”,身份从农民转为居民,有了退休金和医保。在本市“一绿”地区,共有6个区的30个乡镇,许多农民正通过这种方式陆续转居。

一位在公园散步的老奶奶对琳琳说:“娃娃,我家原来就在你现在站的地方哩”。

琳琳仰头问:“奶奶,那你喜欢现在的公园,还是原来的家”?

老奶奶愣了一下,摸着琳琳的头,笑了:“都喜欢,娃娃,都喜欢。就是……有点不一样喽”。

昌平东小口城市休闲公园的“缤纷花田”再次成为网红。谁能想到,几年前,这里还是一片郁闭过度、无人问津的单调片林。经过疏伐、补栽花灌木与彩叶树,并增设游憩设施,公园的命运彻底改变。去年游客总量突破150万人次,甚至在2021年“十一”冲进全市公园接待量前十,与颐和园、奥森等老牌名园同榜。

公园的升级,并非全盘精雕细琢,而是讲究“精野结合”,生态优先仍是铁律。升级后的公园,绿地比重须不低于80%,其中高大乔木应超过70%。这里是人与动植物共享的乐园。在东小口公园中央,一片留野区被树枝荆棘“婉拒”游客,成为鸟兽们藏身的喧闹荒山。

“妈妈,为什么我们不能进那座小山”?

“因为那是小动物们的家,我们不能随便去别人家打扰,对不对”?

“翡翠项链”已然初具规模。“一绿”102个公园,“二绿”40个公园。“有天我开车上五环,一路行驶,满眼都是绿。”大兴区园林绿化局绿化建设科科长任贵平感叹道。

旧宫城市森林公园紧挨南五环,园内有森林、小湖、溪流,甚至一片特意恢复的稻田。任贵平这位30年的老绿化,信奉“土木之工不可擅动”。他记得驻场设计时,有村民提及50多年前此地夏夜蛙声一片的稻田景象,于是便在公园中恢复了这片稻田,让乡愁有处可寄。琳琳跑到田边,兴奋地大喊:“妈妈!城市里长出了米饭!”

在大兴区,增绿30万亩,建设了十多个各具特色的公园。狼垡之野趣,孙村之主题,西红门之地形,皆成风景。

在奥北森林公园一期正在建设中,也秉持开门做设计的原则,甚至为甩鞭子的大爷们专门设置了康体区域。

在城市副中心和北三县之间,未来将崛起面积超100平方公里的潮白河国家森林公园。

截至2024年底,北京全市公园总数已经达到1100个,伴随着全国每天消失110个村庄的速度。每个公园的兴建耗资成千上亿,每个村庄的消失,大地失去了做母亲的资格。

“琳琳,你现在说,森林是什么概念?城市是什么概念”?

他玩着手中的树叶,想了想:“森林是很多树和动物的大家。城市是很多人的大家。现在,两个大家要变成一个大家了,但是……好像树和大家具(建筑)在吵架”。

从历史上看,城市居民曾占少数,但经过两个世纪快速城市化,世界一半以上人口居住在城市,这对全球可持续性影响深远。

中国,每天消失上百个村庄。至今,这速度仍未减缓。农人、森林,还有那被称为“死亡幽灵”的消逝的村庄,三者同行,究竟谁的脚步,更快地走向或逃离城市呢?

上月,北京,一个大区园林绿化局长被抓,一个中县园林局局长被抓,一个小的园林所所长被抓……皆因贪腐。我时常困惑,在家里和琳琳说起这事。

他一边搭积木,一边头也不抬地说:“妈妈,是不是有人把浇树的水,偷偷倒进自己口袋里了”?

我怔住了,孩子的比喻,有时比任何分析都一针见血。在这栽花种树的事业里,究竟藏着怎样巨大的诱惑,能滋生出如此的蛀虫?

国庆几日,下了四天四夜的秋雨。这深秋的雨,不狂放,不瓢泼,只是绵绵不绝,比细雨更深刻,更显前所未有。

该种牡丹了,可今年雨水太大,得另想办法。雨势稍歇,我在绿色隔离带里漫步。这些树木,那些树木,它们一直想成为森林。人也想让它们成为森林。可去年的春天,它们遭遇了多么大的干渴啊!人看着心疼,却没有足够的钱浇灌它们,死了不少,真叫人无奈。

“妈妈,树也会渴死吗”?

“会的,宝宝,和你的小花一样”。

我仿佛听见小海棠树对大柳树的残桩低语:“我去年的花儿没少开呀,虽说果子结得少,可我还活着呢,你怎么就先走了呢?”旁边的栾树接过话头,语气里带着一丝幸存者的复杂:“我活得挺好,一边开花,一边长叶,一边结果实,忙得很。”一旁的流苏树却有些难为情,细声细气地抱怨:“哎呀,我才十岁,可我觉得自己已经老啦。

不过,这次秋雨,倒是让我喝足了,真的喝足了”。

琳琳学着流苏树的语气,细声说:“我喝足了,真的喝足了。”然后咯咯地笑起来。

夜渐深,车声稀落。我抱着已经有些困倦的琳琳,望着那些在雨水中沉默的树影。“妈妈,树晚上会睡觉吗”?

“会的,它们现在就在睡觉,也在听着我们说话”。

它们才是这一切最冷静的旁观与见证。它们的存在本身,就是一个无声的诘问:当“隔离”的初衷已被现实的洪流冲刷得面目全非,我们今天所高唱的“走进”与“拥抱”,究竟是一场真诚的生态和解,还是一轮更为精致的、对自然与人情的最终征用?

那口号,大约本就不是说给森林听的。它是我们说给自己听的一个梦,一份迟来的忏悔,一个立在时代十字路口的、写满矛盾的警示牌。走进城市的,永不会是那野性的、完整的森林了。那能“走进”的,或许只是我们对于故园山水的一份残存记忆,一个绿色的、渐行渐远的梦影。而这个问题,没有答案,只随着年轮,一年年,刻在那些树的心里,也刻在我们这座城市的命运里,等待时间的最终审决。

国庆节过了,村长、村主任们压力如山,要继续四处“找钱”。农民们——不,现在是居民了——又要围到大队部去。四五个月没开支了,拆迁款眼见着要见底,出租房的租金在下降,甚至突然没了租客。

琳琳听到大人们的议论,问我:“妈妈,‘拆迁款’是什么?是能把房子变没的钱吗?”

“不,是把原来的家,变成新楼和公园的钱。”

他们有点儿后悔,当初不该丢了果农、花农、菜农的身份,不种点能入口的东西。他们很着急,有点儿害怕,只能又一次走向大队部,去要一个关于明天的、模糊的承诺。

国庆节过了,2025年诺贝尔文学奖公布于众。得主拉斯洛,其代表作《撒旦探戈》被评价为:揭示了乌托邦的幻灭。评论说,他智慧地用文学点燃了幽暗隧道中的一盏明灯。人类的历史,就是一场周而复始的死亡之舞。而我们,都要像西西弗斯一样,顽强而又执着地推动象征苦难命运的巨石,然后,充满希望地活着。

我给琳琳讲西西弗斯的故事,他听完说:“那个石头,就像我们推的雪球一样,推上去,滚下来,但是我们推的时候很开心,对吧妈妈?”

国庆节过了,琳琳要去一个新幼儿园了。他原来的幼儿园已经没有了,据说,这两年都没有招到足够的小一班学生。他对我说:“妈妈,我要当一个森林怪兽,加入巨人军团!我们不但要走进城市,还要‘闯入’城市!”

“你胆子真大,”我摸着他的头,“你不知道‘城市’有多大,胳膊有多粗呢。”

他想了想,挺起小胸脯,说出了一句仿佛来自遥远时空的话:“农村包围城市!我是农村,行不行?”他大概是想起他爷爷的爷爷说过的老话了。

我把他搂进怀里,轻声应着:“行,行,行……城市,会拥抱你的。”

这话出口时,我望向外面的雨幕,不知是告诉他,还是告诉我自己。怀里的琳琳,小声地、固执地补充了一句:“它不抱我,我就……我就挠它痒痒!”

我笑了,心里却很痛。

2025年10月10日于北京花乡

-

2025-12-02

-

2025-11-28

-

2025-11-26

-

2025-11-24

-

2025-11-22

-

2025-11-21

-

2025-11-19

-

2025-11-18

-

2025-11-16

-

2025-11-12

-

2025-11-08

-

2025-11-08

-

2025-11-05

-

2025-11-03

-

2025-11-03

版权所有:旅游文化网 地 址:北京市朝阳区立清路22号 投稿及违规不良信息举报邮箱:zgzhoubu@126.com

免责声名:部分内容转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。 如因作品内容或其它问题与本网联系我们会尽快处理。