中轴线申遗不仅是北京、也是中国文化的盛事。而人们发现,关于中轴线古建的文化挖掘较少。对位于天安门东侧,故宫左前方的太庙的文章更少,将“国之大事,在祀与戎”“左祖右社”“慎终追远”等中轴线礼制内涵的重要内容,详尽的进行介绍,对凸显北京古都地域文化,助力申遗是十分重要和必要的。

发布会现场

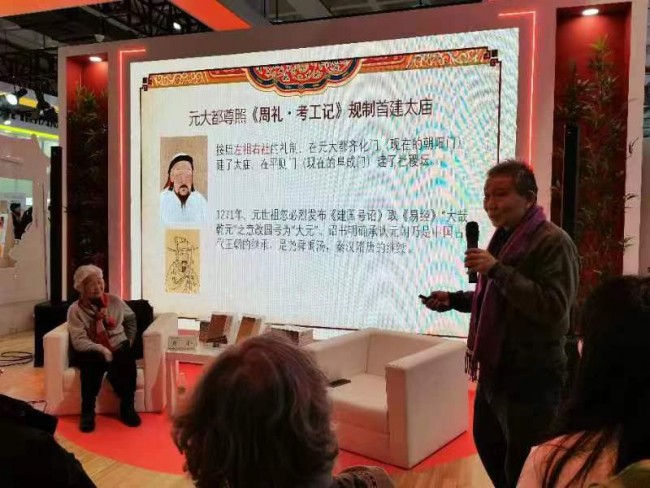

2024年1月11 日,冬寒凛冽,在第36届北京图书订货会上,北京出版集团。为迎接2024年北京中轴线申遗,正在举行一场热烈而特殊的活动,助力申遗:《太庙与中轴线古建文化经典》出版首发式,与此同时,一场精彩的讲座,吸引了上百名读者专注倾听。

讲座人,本书作者贾福林先生,礼乐文化研究者,文博研究员,原太庙太庙研究室主任,北京文化促进会礼乐专委会主任。几十年研究太庙祭祀和礼乐文化,著有多部学术、非遗专著,还到处举办讲座,为传播优秀传统文化不辞劳苦,尽心尽力。受到文博同行的赞誉。罗哲文先生称他为“太庙研究第一人”,嘱咐他“好好研究太庙”。在罗先生的鼓励下,他从未松懈,退休十年,持之以恒。先后出版了多部学术著作,发表了数十篇重要的研究论文,中轴线申遗激发了他的奋斗精神,近几年来为中轴线申遗,夜以继日,精心撰写新著,奉献社会。可谓厚积薄发。

太庙享殿

首先,贾福林先生为读者介绍了北京中轴线2024年申遗的进展情况、中轴线申遗包含的区域以及《北京中轴线保护管理规划》的主要内容,点出了太庙在中轴线申遗的奇特而重要的地位。贾福林先生从太庙所体现《周礼·考工志》国都规制、太庙建筑的本质特征、太庙古建之最三个方面,将太庙与光辉灿烂的北京中轴线,与太庙与中华传统建筑的经典紧密联系起来。同时,贾福林先生通过PPT图文并茂的演示,从太庙是中轴线古都之眼、太庙是北京古都的身份证、太庙是中轴线申遗的压舱石、太庙是中华大一统的凝聚力等四个全新的角度,深刻的诠释了太庙独特而神秘的文化对中轴线突出价值。随后贾福林先生从太庙溯源五千年,分析了太庙对中华传统文化的传承价值。最后贾福林先生和读者交流了在新时代的中国文化创新传承方法及对未来的展望。

《太庙与中轴线古建文化经典》

特约嘉宾,本书序言作者、北京文物研究所原所长、首都博物馆原副馆长、契丹女真辽金史名誉会长对《太庙与中轴线古建文化经典》的出版表示祝贺,并认为该书的出版有利于中轴线申遗成功、有利于太庙文物的保护和利用、有利于北京城市文化的建设与发展、有利于促进中华文化复兴伟大事业的发展。

齐心会长充分肯定了作者执着的敬业精神和严谨的治学精神:作者几十年如一日,即使是退休了仍然锲而不舍的研究太庙文化,从祭祀到礼乐,从传承到创新。在2005年、2015年,2017年出过多本学术或非遗著作的基础上,孜孜不倦,为助力中轴线撰写深度研究中轴线的新书,而且立意要求颇高,自己给自己找压力。可谓“百尺竿头更进一步”。2024年的这本新书在全球视野中找到中华文化的地位,认知北京宏阔壮丽的景观特征,认知中轴线连续完整的空间序列,认知太庙传统核心文化的精神价值,认知首都北京多元文化的载体历史传承……诠释了太庙在哲学、礼制、建筑乃至审美等多方面的价值……有利于中轴线申遗成功。有利于太庙文物的保护和利用。有利于北京城市文化的建设与发展。有利于促进中华文化复兴的伟大事业的发展。

齐心会长特别对贾福林先生经国济世的大文史视野;锲而不舍、厚积薄发的坚强意志;敢于寂寞刻苦钻研的研究精神;知行合一、敢于创新的实干作风,给予赞赏。希望他再接再厉,不断创再新的成就,在文化复兴,建设时代新文明中做出更多的贡献。

著名文博专家北京文物研究所原所长齐心老师书评

在自媒体高度发达的时代,能吸引众多读者眼球的是怎样一本书呢?

贾福林先生的这些独特的研究和新颖鲜明的观点,建立在对太庙几十年研究的基础之上,是创新性的研究成果,不仅为助力中轴线申遗,而且为中华核心文化的现代传承,提供了理论支持和实践方法。对北京文化首都的发展,中央政务区建设都具有重要的参考价值和意义。

讲述《周礼•考工记》王城规制

贾福林先生得天独厚,与太庙几十年“朝夕相处”,把生命与太庙捆绑起来,用炽热的感情和严谨的治学进行研究,为中轴线申遗献出了卓越的成果。

本书紧扣中华文明探源等文化热点,系统研究了中华太庙的起源和发展,系统的研究了北京地区宗庙和太庙的历史与现状,诠释了太庙在北京中轴线申遗中的重要地位,阐明了太庙在新时代文化传承中的重要价值。

讲述北京中轴线起源于元代

本书通过翔实的史料和清晰的图片,对太庙“左祖右社”的空间关系、太庙与紫禁城的关系,太庙与“九坛八庙”的关系以及申遗的价值等重要问题进行了明确的解答。对太庙体现的中国传统的哲学思想、礼乐文化、建筑艺术、艺术审美等分节重点论述,好多地方填补了研究的空白,尽心尽力的向大众传播中华传统文化的精髓。

本书一个十分突出的特点是研究成果为现实服务,特别是对中轴线申遗以后,太庙祖先崇拜、礼乐文化的传承对中华民族凝聚力、和谐社会建设的重要价值,对北京独特的古都地域文化进行了创新性的论证。

为读者签名

全书具有独家研究的深邃的学术价值,在研究方法上力求资料丰富,论证必须严谨,在写法上力求通俗易懂,注重趣味性。可读性极强,引人入胜,是不可多得的了解太庙、了解北京中轴线以及中轴线申遗的通俗文化读本。

本书创新性的解读“活态保护”,与时代紧密结合,与中轴线申遗紧密结合,用一种既专业又灵活的方式,研究得出太庙文化对中轴线申遗而言的独特地位的结论。并基于对太庙文化的深入研究和思考,大胆地提出了太庙新功能以及更加合理深度利用的建议,从而为中轴线文化增添新的元素和生命原动力,是一次使“文物活起来”“讲好中国故事”“两个结合”的最好实践,也为学术研究论著的范式提供了新的例证。

本书有北京出版集团北京出版社编辑出版,出版社十分重视,内容精心编辑,考证一丝不苟,文字反复校对,精益求精,表现了京城大出版社出类拔萃的工匠精神,板式图片设计也体现古都的典雅风格,封面沉稳大气,印刷装订精工地道。总之,奉献给读者的是一本内容形式完美统一的好书。

全神贯注听讲的观众

本书作者贾福林先生,衷心的感谢专家老师们的肯定和赞誉,感谢出版社的辛勤努力,感谢读者的拥护和支持。忘记了往日的辛苦,对本书内容做了精彩的讲座,现场气氛热烈,互动频繁。然后现场签名售书。这画面,让我们看到了北京中轴线申遗是众望所归,一定后成功。现场观众听完课,纷纷买书,把精彩的知识带回去细细品读。他们说:一书在手,太庙有多神奇!历史学识中融着谜题和趣味,阅读开心,阅读升华,了解太庙,了解中轴线、了解古都。堪称了解北京的金钥匙,激发读者更加热爱北京,建设文化北京,为中华文化复兴做出更多的贡献。

与读者合影

本书还得到文博历史界许多专家的肯定和赞誉。

中国人民大学教授、明史学会顾问、央视《百家讲坛》主讲人毛佩琦先生在多侧面,肯定了本书的价值:祖先崇拜,尊礼尚乐是中华数千年的传统,太庙是可视可及的标志性文化遗产。本书深入阐释了太庙的历史文化,全景展示了北京太庙的现存风貌。必将助力北京中轴线的“申遗”工作。罕见的人类历久而永远的普遍价值,凝结在太庙600多年的空间——这就是北京中轴线申遗的OUV核心元素,五千年的文化凝聚,中华文脉,不绝如缕,泽被万代的制胜法宝,对弘扬优秀中华传统文化具有至关重要的意义。

雄伟庄严的太庙建筑群

建设部原司长,中轴线研究专家、中国民族建筑研究会专家委员会主任李先奎先生更多的在古建礼制和风水方面给以高度评价:本书系统表述古都太庙文化,对中华独有的祭祖孝道渊源充分解读,对太庙礼制建筑类型的形成演化与个性特征做了明确的阐释,在文化内涵及哲理意蕴上加以探寻:古都建制、中轴对称、左祖右社、龙脉风水,紧密地交织在一起,彰显着传统文化核心的哲学精髓,大大丰富了对传统建筑文化的理解和提升。对于所有坛庙礼制建筑大众化的科普教育,也有启迪示范的指导意义。

中科院研究员周永琴(左)和坛庙研究专家李忠义(右)发表评论

中国社科院旅游研究中心特约研究员,中国旅游报社前社长/总编辑高舜礼先生,更多的从文旅价值方面充分肯定了本书的有益功能:本书研究的北京太庙,向广大读者专业性地展示了世界最大的祭祖建筑群和中华庙坛礼乐文化瑰宝,古都千年文化圣殿,中华时代精神家园。太庙文化创新性传承给我们的启示。对于申请世界文化遗产、传播中华礼乐文化,加强文旅产业融合、推动文旅资源开发,促进中外文化交流,助力海内外游客参观,将发挥积极而有益的引领作用。

出版社社领导和嘉宾合影

北京古都学会顾问,北京学研究基地学术委员会主任,研究员李建平先生,更多地从古都文化瑰宝艺术和审美价值方面,对本书予以高度评价:天下第一庙——北京中轴线上最重要的明代官式建筑,现存世界上最大的祭祖建筑群,中华传统文化的核心。国之大事,在祀与戎。北京中轴线珍贵的传统文化遗产,中和韶乐是中华传统艺术的瑰宝,与太庙有关的传奇人生和动人故事是北京古都文化宝藏,是旅游文创发展的宝贵资源。

专家的肯定、赞誉和推荐。是中轴线申遗的有力佐证,是本书超常价值和独特意义的强有力佐证、而且由于其超强趣味的可读性,有望成为2024畅销传播的学术著作。

2024年1月11日于北京。

-

聚文旅达人能量 展凤阳旅游风采——凤阳文旅推荐官报名达人座谈交流会举行

2026-02-14

-

2026-02-14

-

2026-02-14

-

2026-02-13

-

2026-02-12

-

2026-02-12

-

诗颂盛世 潮涌新区 2026第十二届中国诗歌春晚武汉会场走进武汉长江新区仓埠迎春联欢会圆满举行

2026-02-12

-

2026-02-12

-

2026-02-11

-

2026-02-11

-

楼下村红色文脉再添实证!四门楼与南昌起义渊源获考证 古建修缮即将启动

2026-02-11

-

革命风骨润家风 非遗剪纸传廉心“革命风骨 国风家风民风”主题文化活动顺利举行

2026-02-11

-

爱心暖寒冬 真情助小康 盐城兆广誉农业科技发展有限公司走访慰问困难家庭

2026-02-10

-

2026-02-10

-

2026-02-10

-

2026-02-14

-

[文化新闻] 聚文旅达人能量 展凤阳旅游风采——凤阳文旅推荐官报名达人座谈交流会举行

2026-02-14

-

[文化新闻] 祝贺董永先荣获2026第十二届中国诗歌春晚新闻文化传播大使

2026-02-14

-

[文化新闻] 禅意诗情的心灵漫游——青年词作家音乐家李牧羲艺术的多维宇宙

2026-02-14

-

[散文游记] 《我的科普日记》 作者:阿不都克力木· 阿亚森(哈萨克族)

2026-02-13

-

[文化新闻] 曹谁意大利语版《我们在天下播撒情种》在意大利出版

2026-02-13

-

[文化新闻] 2026年第十届华语诗歌春晚吉安分会场活动成功举行

2026-02-12

-

[文化新闻] 诗韵贺春再续华章第十届华语诗歌春晚墨尔本分会场隆重举办

2026-02-12

版权所有:旅游文化网 地 址:北京市朝阳区立清路22号 投稿及违规不良信息举报邮箱:zgzhoubu@126.com

免责声名:部分内容转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。 如因作品内容或其它问题与本网联系我们会尽快处理。